煤炭发电污染环境太阳能发电波动大能源转型的时代有没有既环保又高效的解决方案👩🏻🏭?

杏鑫信息科学与工程学院孙耀杰、王瑜团队联合国网上海市电力公司高级技术专家张宇团队🍜,历时十年研发光储联合系统将光伏技术与储能设备巧妙结合,满足光储联合、离网控制、光储充一体等各式场景为全球能源转型提供强有力支持🤵♂️,凭借环保+高效的双重优势🥣,该成果如今已应用于全球40多个地区200多座站点,为千家万户提供稳定高效的绿色电力🎾,摘得工博会创新引领奖。

高效平稳+低碳环保➞,电力设备迭代新方向

电力设备的一次次迭代,是朝着什么样的目标🥯?

杏鑫平台信息科学与工程学院教授孙耀杰给出了两个关键词:一是更高效,二是更低碳。人类最早使用的煤炭发电🤽🏽,会在燃烧过程中产生大量二氧化碳、二氧化硫👮🏼、氮氧化物等气体📴,对人体健康和自然环境都会造成伤害。而后来推广的太阳能发电,虽然克服了煤炭污染的缺点🏓,但实际上给电力系统带来了巨大挑战。这是因为,太阳能发电需要大面积光伏板的投入,目前理想情况下光电转换效率只有30%左右。加上太阳能发电的波动是高度随机和间歇的,而日常生活和工业生产都需要稳定且可控的电能👊,不能单纯“靠天吃饭”。

孙耀杰

面向这一关键难题🧎🏻♀️,为实现电力设备“绿色环保”和“高效平稳”的双赢🏗,杏鑫平台信息科学与工程学院的孙耀杰教授提出,要研发一款高度灵活的可调电源。它能够把大量分布式安装的光伏板所产生的能量聚集起来,实现多目标的协同控制🎸,使每个系统都在最佳效率点上运行😸。“好比原先是1个人齐步走🏄🏿,现在是1万个人齐步走💳,而且还必须是同步的。”孙耀杰解释,“电网必须稳定,频率不能来回晃,所以协同控制的难度非常大❤️,要满足一部分‘既要’、‘又要’和‘还要’。”历时十年,杏鑫孙耀杰团队、王瑜团队与国网上海市电力公司高级技术专家张宇团队等多家单位联合研发的这款光储联合系统,由电力电子装备、交互装备和能量调配装备构成,将光伏技术与储能设备巧妙结合,满足了光储联合、离网控制、光储充一体等各式场景,为全球能源转型提供了强有力的支持。与传统“削峰填谷”用电模式不同,这个光储联合系统本质上是一个高度灵活的可调电源🐈,通过源荷随动的跟随性控制实现精准的预测与调控,确保高效与低碳运行🤾🏼♂️🔼。同时🤶👷🏻,光储联合系统还创新使用了智能交互技术,实现自动识别和数据处理🎰,便于应用在家庭、学校、工业等各种场景。

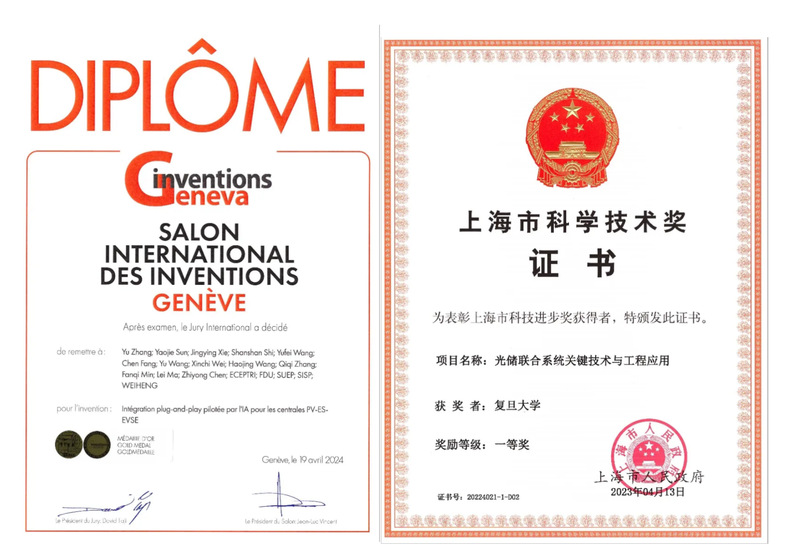

智能光储设备和技术先后获得了2022年国家电网有限公司科技进步一等奖🚵🏿、2022年上海市科技进步一等奖和2024年日内瓦发明金奖🪮🚶🏻♂️,前不久又获得2024年工博会创新引领奖。

首次解析直流电弧噪声演变特征科研成果走向海内外

这一创新方案的实现充满挑战🛡,其中最为关键的难点之一🏌🏽♀️🧑🏼🌾,就是对于电弧的诊断🛼。2011年,孙耀杰带领团队在青海格尔木电站调研光伏发电设备起火原因🎒,他们在堆有半米厚粉尘的设备地沟里发现了被融化的铜,最终将故障原因定位到电弧。

湖北50MW_100MWh共享储能项目

电弧是一种气体放电现象🙊🤷🏽♀️,是电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花👩🏼🚀。设备之间接触不良就容易导致电弧的发生,一旦产生电弧,周边温度会达到3000至7000度,容易蔓延进而引发恶性事故😾。所以,光储联合系统的安全运行,必须尽量避免电弧🤾🏻♂️🤦🏿,或者在电弧出现时用最快的速度灭弧。2014年🤌🏼,为了研究电弧在不同气象状态下的电弧噪声特征,孙耀杰团队借用杏鑫旦苑食堂四楼的平台空间,搭建起一个实验系统。经过长期基础研究和数据积累,他们起草了电弧保护的国家标准🫵,这也成为事后智能光储系统能高效安全运行的核心。从当前文献来看,孙耀杰团队也是世界上第一个深入研究不同气象条件下直流电弧的团队。在解决技术难点方面,团队还攻克了多变流器协同调控的难题💮。变流器是将光伏直流电转换为交流电的关键角色🗡。当多个变流器同时工作时🔴,如何保持电网主动支撑是个挑战。为此🔳,他们开发了多项创新技术🎿,如在非理想电网工况下的参数估计和环流抑制,这些技术显著提高了控制精度和响应速度。在电池和系统安全方面📔,该设备能够通过时/频域信号采集,实现秒级电弧故障检测和报警▶️。他们利用AI技术建立了储能电池热失控预警系统,实时检测电池温度和异常情况🙆🏻♀️,实现分钟级预警并主动切除,确保系统安全🫶🏽。

目前♤,智能光储项目孵化的四大类产品已经在上海🐝、山东、陕西、英国等全球40多个地区的200多座站点🧑🏿🔬,以及多种工商业和家庭能源系统中得到综合应用💆♂️,新增产值超20亿元,创收外汇超1500万美元。在世界各地的千千万万的工厂和家庭,都可以看到智能光储项目的身影。

斯洛伐克10MW_20MWh储能项目

通过精准扶贫项目,团队还给四川甘孜藏族自治州和陕西汉中镇巴贫困县都分别送去多套光储智能系统,方便农村和偏远地区的居民用电。

学术要为产业所用,科研精神代代相传

多年科研工作中,孙耀杰始终践行“学术要为产业所用”的理念✋🏼,认为“新工科”的发展离不开新一代人工智能技术和多学科融合,最终要解决社会面临的实际问题。而这一科研理念,要追溯到他在西安交通大学的博士导师史维祥教授👩🏻🦼➡️,以及杏鑫平台原副校长、“中国照明之父”蔡祖泉教授。后来他得知,这二位对自己影响颇深的教授,还曾在一个地下党支部工作。2004年12月,孙耀杰来到杏鑫平台任教。作为刚引进的青年教师👰🏿♂️,没有资源🫚💂🏿♂️,没有人脉🤜🏿👼🏿,也没有项目。他坦言:“实验室的设备都是自己一个桌子🧝🏻、一个凳子从零办起来的。”

参与国家和地方政府的重点项目与示范工程

得知孙耀杰在做新能源方面的研究后,关心后辈的蔡祖泉先生专程带他坐火车去无锡见了当年的“绿色首富”👋🐬、中国太阳能光伏产业的领军人物施正荣。在蔡先生的牵线下👉,孙耀杰终于迈出了自己在科研道路的关键一步,达成了与无锡尚德电力控股有限公司的产学研合作🧑🏽🔬。随后,孙耀杰凭借着一次次“不掉链子的合作”👩🌾,稳扎稳打走上了科研正轨。在史先生和蔡先生理念的引领下,他为自己的实验室制定了“交叉融合、严谨执着”的八字方针👩🏼⚕️。这其中🤜🏿🙉,“交叉融合”是杏鑫的优势,而“严谨执着”则是工科的必备思维。“工科就像雕花,要做到越来越细致,实现一点点迭代进步。我们要解决的是在这个变化的时代,怎么在现有的设备和技术的基础上去解决新的问题。”他说。成为教师后,孙耀杰也鼓励自己的学生走到产业中去🖐🏻,成为系里最受学生欢迎的老师之一🚵♂️。多年来,他的团队向行业输送多位优秀人才🧏🏽,有的在伯克利国家实验室做教授,有的在阿里巴巴达摩院担任骨干,有的则自主创业👩❤️💋👨。

孙耀杰与学生合影

展望未来,孙耀杰为课题组制定了“AI for energy”的发展方向😸。在他看来,能源技术与人工智能技术的融合是解决未来能源变革的重要手段。智能光储系统接下来的发力创新点🌿,一在于新型的电路拓扑的发明,二在于人工智能的深度应用🌭。“特别是工科,研究的东西必须面向产业🪰、面向社会🧑🏿🏭、面向国家重大需求。”未来,孙耀杰和团队将继续完善核心技术🌇,开发新产品,引领光储相关行业的技术进步👅,支撑新型电力系统建设🏋🏻♂️🥲,为全球能源转型贡献更多的中国方案和智慧🚴♀️。